バイクの積載方法

通常のキャンプでも、荷物を最小限に不便を楽しむ人や、普段と変わらぬ快適性を求める人など、価値観はさまざま。

バイクの場合は車でのキャンプに比べて積載できる荷物に限りがありますが、コンパクトなアイテムを選べばシートバッグひとつで充分に足りてしまいます。

筆者の場合はファミリーキャンプでは荷物盛りだくさん、キャンプツーリングでは最小限にしています。

以前取材させていただいた1年半かけて日本をキャンプツーリングで旅したバイク仲間の「コニタン」は登山もするので、状況に応じてどちらも対応しているそう。

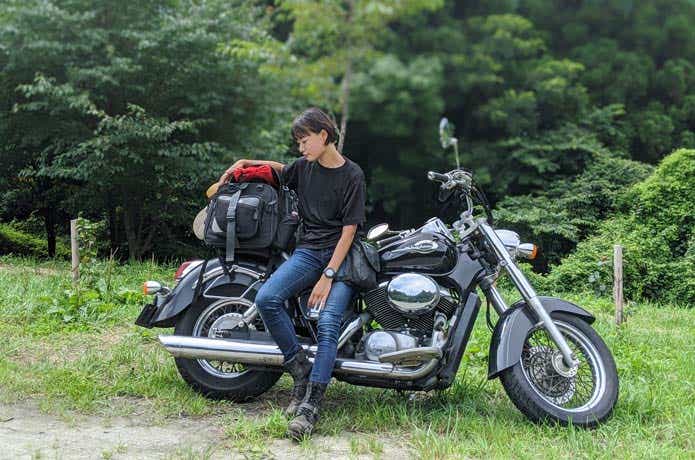

今回も荷物をガッツリバイクに積載する方法をコニタンに取材させていただきました。使用しているバイク:HONDA シャドウ400

私がキャンプにメインで使っているバイクはHONDA シャドウ400。アメリカンなので、重心が低く、約23kgのキャンプ道具を積んで、その上強風でも、ぶれずにいつも通りの走行ができます。

また、アメリカンは足つきがばっちりなので、キャンプ場乗り入れ時の不整地でも、非常に安心です。

リアシートにシートバッグがしっかり載るので、リアキャリア取り付けの必要もありません。

積載のポイント

積載は主に4箇所でおこないます。荷物を詰めていく順に、1つ目はシートバッグ荷室。2つ目がシートバッグの荷室上、蓋下部分。3つ目が蓋上外付け。4つ目がサイドバッグです。

では、それぞれの注意点を細かく見ていきましょう。

1. シートバッグ荷室

シートバッグの荷室にできるだけ荷物を入れ切るようにしましょう。バランスを良くするために「重いものを下」に、テトリスのように隙間なく荷物を入れます。

道中取り出すものがあればひとまとめにして、開閉部付近やポケットに入れると良いですね。

2. シートバッグ荷室上、蓋下

シートバッグの荷室上、蓋下には荷室に入らない「重い大きなもの」を挟みます。私は主に、木製折り畳み椅子、厚みのある上着、ブランケットなどを入れています。

3. シートバッグ蓋上外付け

シートバッグ蓋上には荷室に入らない「軽いもの」を取り付けます。

マット、シートバッグのレインカバー、ボトル、ククサ、クロックスなどを外付けしています。Dカンにカラビナとネットを取り付け、まとめています。

ボトルなど滑り落ちる可能性がある形状のものは、必ず2点以上で留めます。たとえば、ただネットに挟むだけでなく、ボトルのストラップとシートバッグのDカンをカラビナでつないだうえに、上からネットも被せます。

4. サイドバッグ

サイドバッグは臨機応変な「積載の余白」です。「できるだけ空にしておく」もしくは「すぐに取り出すものだけ」を入れるようにしています。

買い出しなどで荷物が増えることに対応できるよう、場所を空けておく、または、レインウエア、温泉での着替えを入れておくと、駐車場で荷物をひっくり返すことなく、サッと行動できます。

このように、「重さとサイズに応じて収納する」こと、「余白を残す」ことが安心快適なキャンプツーリングにつながります。

バイクの積載に役立つおすすめグッズ

次に、バイクの積載に役立つおすすめのグッズとして、シートバッグとロープを紹介します。

シートバッグ:タナックス キャンピングシートバッグ2

先ほども述べましたが、キャンプは現地で買い出しをすることがあります。また、終始屋外で過ごすので、体温調整のため脱ぎ着もします。

なので「思わぬ荷物の増加」に備えて拡張性があることを重視しました。外付けが複数方法可能なことや、荷室がサイドに伸びて容量が増加する機能が非常に助かります。

タナックス キャンピングシートバッグ2

拡張性は防水性と両立できないのですが、防水に関してはレインカバーをかけちゃえば良いと思うので拡張性を優先しました。レインカバー使用時はバタつかないように、ロープで上から抑えています。

また、固定に関して、私のシートバッグは付属のベルト4本でバイクに留めているのみ。固定する際は一気に1本ずつギュッと締めるのではなく、それぞれ均等に少しずつ締めます。

ベルトを付けっぱなしにする際は、シートバッグを外した後必ずベルト同士を縛っておくか、付属のバックルで留めて、垂れ下げたまま走らないようにしましょう。

ベルトをタイヤに巻き込んで、事故につながる恐れがあります。

ロープ:ダイソー カラーミニバイクロープ約3m 反射テープ付

レインカバーを抑えたり、外付けの荷物を抑えたりするのに、ダイソーのバイクロープを使用しています。2年ほど酷使し、安全のために買い替えましたが、弾力も衰えず、しっかりと荷を縛れました。

先端がフックになっている為、Dカンや車体など、好きなところで掛けられるのが便利です。長さもちょうど良く、極端に余ったりしません。

白い部分が反射テープになっており、後方からの車などから、荷物も認識してもらいやすくなります。これで税込110円は安すぎますね!

バイクの積載に関する法律を知ろう

続いて、バイクの積載に関する法律について筆者から紹介します。バイクの積載に関しては「乗っけられるだけOK」ではなく、道路交通法および道路交通法施行令によって積載できる場所や重量などが定められているので注意してください。

道路交通法第五十五条(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

荷物を積載する場所に関しては「乗車もしくは積載の為に設備された場所」への積載が可能なので、原則としてタンデムシートもしくはリアキャリアなどへの積載は問題ないということになります。

「じゃあ、タンクの上に装着するタンクバッグは?」「サイドバッグやパニアケースはどうなるの?」って思いますよね?

実はこのあたりも法令によってきちんと明文化されています。

積載装置とは?

道路運送車両法の規定にもとづく道路運送車両の保安基準において、積載装置とは以下のように表記されています。

道路運送車両の保安基準(物品積載装置)第二十七条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

具体的な適合基準は国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」で示されており、よくあるリアキャリア、タンクバッグ、パニアケース、サイドバッグ、リアボックスなどは基本的に積載装置にあたります。

積載量や幅・長さ・高さの上限は?

バイクに積載できる荷物の重量や幅、長さ、高さについても、以下のとおり道路交通法で定められています。

道路交通法第五十七条(乗車又は積載の制限等) 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

「道路交通法施行令第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限)」に具体的な規定があり、重量に関しては50㏄の原付が30kg。それを超える排気量は60kgとなります。125ccのスクーターでも1000㏄クラスの大型バイクでも制限は一緒なので注意が必要です。

また、荷物を積載した際に車体からはみ出して良い寸法も以下のように決まっています。

長さと幅に関しては積載装置を追加することで基準が変わるので、リアキャリアなどを車体に装着した場合には積載量を増やせることになります。

ただし、ハンドル幅を超えて荷物を積載すると走行中に思わぬところで荷物がひっかかりバランスを崩すことがあるので注意が必要です。

また、簡単に取り外しができるサドルバッグやトップケース、一般的な工具で脱着できるリアキャリアなどの装着に際しては基本的に構造変更申請は必要ありませんが、車体に後から溶接などによってリアキャリアなどを追加した場合には構造変更申請が必要になることがあるので注意が必要です。

違反するとどうなる?

バイクの荷物積載に関連する違反行為としては、以下のようなものが挙げられます。

| 違反の種類 | 点数 | 原付の反則金 | 二輪車の反則金 |

| 積載物重量制限超過(10割以上) | 3点 | 25,000円 | 30,000円 |

| 積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 2点 | 20,000円 | 25,000円 |

| 積載物重量制限超過(5割未満) | 1点 | 15,000円 | 20,000円 |

| 乗車積載方法違反 | 1点 | 5,000円 | 6,000円 |

| 積載物大きさ制限超過 | 1点 | 5,000円 | 6,000円 |

| 積載方法制限超過 | 1点 | 5,000円 | 6,000円 |

| 転落等防止措置義務違反 | 1点 | 5,000円 | 6,000円 |

| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1点 | 5,000円 | 6,000円 |

※参考:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

※参考:交通違反の点数一覧表|警視庁

このように、もしも走行中に荷物を落下させ他の車両に危険を及ぼした場合や、そもそも前述した積載量の制限を超えている場合には上記のような罰則、罰金を受けることがあります。

上手に荷物を積んで旅に出よう

後半は法令に関して説明しましたが、バイクへの荷物積載に関しては経験と慣れが必要になります。

いきなり沢山の荷物を積載して長距離ツーリングに出かけるのではなく、まずは近所を走ってみるなどして自分の積載方法に問題ないかチェックしてみると良いでしょう。

今回紹介したのはバッグをバイクに固定する方法ですが、荷物の落下が不安な人はトップケースやパニアケースなどの積載装置を検討してみても良いかもしれません。

まだバイクへの荷物積載をしたことがない方は、今回の記事を参考にして、冒険への第一歩を踏み出してみてください。